Jam menunjukkan pukul 12 kurang, waktunya makan siang. Gang Pelita, Jakarta Pusat, yang becek mulai dipadati manusia-manusia berkerah. Banyak diantaranya berpantofel, sementara yang lain berbusana jas semi-formal atau luaran satin. Satu per satu, mereka keluar dari balik tembok-tembok tinggi perkantoran di kawasan Sudirman. Di sebuah warung beratap seng, para pekerja tersebut antre memilih menu. Seorang wanita berdaster menyambut dengan menyendokkan semur jengkol dan teri balado ke piring-piring pengunjung. Mengiringi aktivitas tersebut, suara peluit plastik juru parkir liar melengking keras.

Tak sampai dua jam, Gang Pelita berangsur sepi. Satu per satu pekerja tadi kembali ke kantor mereka, menyisip tembok perkantoran lewat sebuah pintu kaca kecil yang dijaga satpam. Tembok setinggi empat meter tersebut menjadi batas antara Gang Pelita dengan komplek gedung kantor. Di satu sisi, tembok berbahan batuan alam tersebut menghirup aroma semur jengkol dan kubang comberan. Di sisi lainnya, ia menatap taman kecil berikut deret cemara yang berbaris rapi.

Dari kontras demikian, “makan siang di luar kantor” menjadi contoh laku lintas budaya. Kantor yang dibatasi dengan tembok-tembok mengusung kultur kerja formal dalam struktur mekanis yang baku—tembok tinggi menjadi batas keberlakuan kultur tersebut. Namun pada waktu tertentu, para pekerja sejenak menanggalkan ornamen formal mereka dengan menyeberangi tembok batas dan memasuki ruang informal makan siang.

Berangkat dari ilustrasi tersebut, tulisan ini menelisik bagaimana dikotomi, bahkan antagonisasi, antara formal dan informal adalah praktik yang semena-mena atas hakikat interaksi manusia. Pandangan demikian ditopang dengan memaparkan relasi dialogis lintas batas antara penghuni formal dan informal serta memaknai arsitektur batas secara kritis.

Untuk menjelaskannya secara konkret, tulisan ini menggunakan contoh-contoh pertemuan dan kelindan batas formal-informal dalam praktik keseharian, terutama dengan mengangkat fenomenologi ruang perkantoran di megapolitan Jakarta; kisah etnografi Roanne van Voorst di pemukiman bantaran sungai dalam buku Tempat Terbaik di Dunia [1]; dan kajian Alisjahbana soal penataan pedagang kaki lima (PKL) di Surabaya dalam buku Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan [2].

Perbatasan: Sebuah Konseptual Kritis

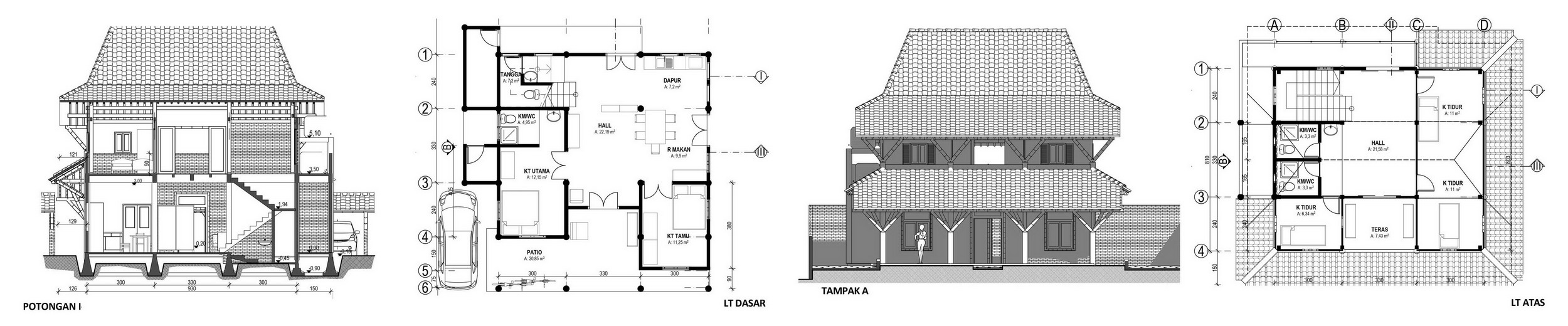

Dalam keseharian, masyarakat acap dipertemukan dengan monumen-monumen arsitektural yang difungsikan sebagai batas. Contohnya secara makro, bisa dilihat tembok perbatasan antara Malaysia dan Indonesia berikut pos keamanannya; jembatan pemisah dua provinsi; juga dinding-dinding batas gedung perkantoran. Selain itu, ada pula segregasi urban antara kampung padat penduduk dengan cluster one-gate access dan pemisahan ruang PKL dengan stand kopi di urban compound. Permisalan yang paling mikro bisa tampak dari pintu pemisah kamar anak bungsu dan anak sulung serta dibedakannya warna cat dinding sebagai tanda batas ruang tamu dan dapur. Tanpa disadari, batas adalah arsitektur keseharian.

Namun, di saat bersamaan, tiap infrastruktur batas juga menyimpan pori-pori keterbukaan. Lewat tiap pori tersebut, pembangunan arsitektural batas selalu membuka kemungkinan untuk ditembus (permeable) [3]. Misalnya, dengan menunjukkan syarat administrasi yang lengkap, seorang penduduk Indonesia bisa melintasi perbatasan ke Malaysia. Sebuah pintu kaca kecil menjadi akses para pekerja untuk menerobos tembok luar kantor menuju Gang Pelita. Begitupun si bungsu yang bisa membuka pintu kamar si sulung. Oleh karenanya, di saat bersamaan pula dapat dipahami bahwa tiap-tiap manusia adalah “pelintas batas” yang aktif.

Maka, tampaklah paradoks perbatasan. Dalam waktu bersamaan, ia tidak hanya menjadi pemisah, tetapi juga penghubung yang memungkinkan interaksi dan transformasi. Pada taraf lebih lanjut, situasi demikian menunjukkan bahwa batas bukanlah semata konstruksi fisik, tetapi juga psikologis yang mempengaruhi cara manusia membangun identitas dan hubungan sosial mereka. Pembentukan identitas manusia berlangsung lewat negosiasi terus-menerus dengan batas-batas yang ada di antara dirinya dan dunia luar [4].

Dengan demikian, perbatasan bukanlah entitas tetap, baik secara definitif maupun operatif. Dengan inspirasi utama dari pemikiran kritis Giuseppina Marsico, tulisan ini mengajak untuk memahami batas sebagai ruang fenomena yang selalu berada dalam proses pembentukan dan rekonstruksi sesuai dengan dinamika sosial, kultural, bahkan psikologis yang melingkupinya. Batas menjadi konsep penting dalam memahami bagaimana manusia berkembang, beradaptasi, dan membentuk hubungan sosialnya dalam dunia yang terus berubah.

Nun Jauh Menuju Pasca-Kolonial

Tentunya, memahami konsep (dan menyeberangi) batas antara ruang formal dan informal tidak sesederhana berpindah dari kamar si bungsu ke si sulung. Antara Yang Formal dan Yang Informal selalu menyimpan makna kuasa bawaan yang saling menegasi satu sama lain. Secara terminologis, KBBI mendefinisikan “formal” sebagai sesuatu yang sah dan resmi. Sementara “informal” adalah segala anti-tesisnya, sesuatu yang tidak resmi.

Pemahaman demikian lantas menggiring pada posisionalitas yang timpang. Yang Informal selalu dianggap sebagai sub-ordinat dan dengan demikian harus tunduk pada Yang Formal. Melengkapi apriori tersebut, kata informal dilekatkan pada kesan miskin, kumuh, dan terlarang. Dari gedung-gedung perkantoran di Sudirman, tampak bagaimana Yang Formal menjaga makna kata “formal” lewat elitisme arsitektur. Bangunannya elegan dan mencakar langit untuk menekankan keagungan. Pintu masuk atrium gedung dijaga ketat, menyiratkan superioritas namun juga kewaspadaan. Tembok tinggi memisahkan fasad-fasad kaca gedung berhiaskan brise soleil dari deretan rumah semi-permanen bertembok bata putih.

Maka, manusia-manusia urban berlomba untuk menjadi Sang Formal. Bagaimanapun lezatnya semur jengkol di Gang Pelita, tembok batas tetap harus berdiri untuk “menjaga” kuasa formalisme. Dalam kasus yang berbeda, Yang Informal juga “mengidolakan” Sang Formal, sebagaimana penduduk di bantaran sungai mengandaikan diri mereka tinggal di rumah tapak yang layak dan para PKL berebut kios mapan di pasar modern. Sang Formal sebagai standar kelayakan yang beradab menjadikan formalisasi sebagai agenda pokok dalam pembangunan urban.

Masifnya pembedaan hierarkis atas formal dan informal menunjukkan bagaimana jejak kolonialisme masih begitu kental dalam masyarakat Indonesia. Pada era kolonial, oposisi biner dengan sengaja dibangun untuk meletakkan gerak-gerak perlawanan, atau apapun yang mengancam kontrol kolonial, sebagai sub-ordinat. Semua yang berada di luar tatanan kolonial—tatanan yang dianggap paling rasional dengan standar Barat (kini modernitas)—dicap sebagai informal. Mendukung labelisasi tersebut, Yang Informal akan diidentikkan dengan ketidakteraturan, kegagalan perencanaan, dan pemberontakan atas sistem. Dampaknya, muncul asosiasi lebih lanjut pada kriminalitas, kemiskinan, dan ketidakwajaran moral, sehingga yang informal dianggap berbahaya dan layak untuk dihapus [5].

Pemisahan demikian tampak kasat pada tata kota Jakarta era kolonial, dengan nama Batavia. Pada bentuk awalnya, pemerintah Hindia-Belanda membangun Batavia sebagai kota yang dikelilingi benteng-benteng. Kelompok yang tinggal di dalam benteng adalah para kolonialis, orang-orang Eropa. Sementara di luar tembok benteng, di bawah naungan bayang-bayangnya, tinggal para pribumi dan pekerja migran yang membangun kampung-kampung. Hingga kini, fondasi pembangunan Jakarta modern, begitupun kota-kota besar Indonesia lainnya, masih diletakkan pada pola kuasa dikotomis dan rasialis era kolonial tersebut [6].

Dalam tata kota, pemisahan demikian menciptakan narasi bahwa hanya ruang yang sesuai dengan standar Barat—memiliki kepemilikan tanah legal, infrastruktur modern, dan perencanaan yang teratur—yang dianggap sah. Sementara ruang-ruang yang lahir secara organik dan berkembang di luar “tembok” kekuasaan dikategorikan sebagai informal, ilegal, dan tidak diinginkan. Perspektif ini mereduksi total informalitas sebagai wujud atas suatu bentuk kekurangan yang harus diatasi melalui formalisasi atau penggusuran, alih-alih diakui sebagai bagian alami dari dinamika kependudukan, kultural, dan produksi ruang kota.

Membentang luas sesuai peta kolonialisme, pembedaan demikian juga berlangsung di Amerika Latin yang terawat dalam konsep “favela”. Istilah tersebut digunakan secara banal untuk memukul rata penggambaran seluruh permukiman informal—tidak peduli akan kekayaan morfologis dan historis yang dimiliki tiap pemukiman [7]. Dalam konteks Asia Tenggara, terdapat istilah “kyukyaw” di Myanmar. Kyukyaw disematkan secara umum pada pemukim yang mendirikan rumah di lahan kosong dan pemukiman “liar” di daerah pinggiran. Tidak peduli pada jejak adat yang sejatinya menormalisasi hal demikian, junta militer menstigma kampung informal sebagai tempat pembuangan—sebuah bagian integral dalam strategi kontrol politik yang mereka terapkan [8].

Di Indonesia, situasi serupa identik lewat frasa “kampung” untuk merujuk pada subjek kelas dua atau sebuah sifat rendahan (“kampungan”). Generalisasi dan stereotip demikian, yang menunjukkan liarnya imajinasi urban terhadap informalitas, semakin memperkuat dualisme formal-informal secara khusus dan merawat warisan kebencian kolonial secara umum. Masyarakat Jawa Barat bahkan mengenal istilah “urang kampung bau lisung” (orang kampung bau lesung)—sebuah konotasi konseptual yang mengandung bayangan atas kampung yang tertinggal dalam nuansa agrarisnya.

Lebih lanjut, stereotip informalitas dan batas-batas yang dilegitimasi justru seringkali dinikmati dan menguntungkan kelas elite [9]. Pada ruang-ruang informal, praktik kolonial dilanjutkan dengan sengaja mengabaikan dan membiarkan area informal tetap berada dalam area ketidakpastian hukum. Misalnya, para penghuni bantaran sungai di Jakarta tahu betul bahwa pemukiman mereka ilegal. Mereka tidak memiliki konsesi lahan, bahkan tanda kependudukan. Namun, ilegalitas tersebut dirawat oleh aktor-aktor pemerintahan. Secara rutin, mereka harus membayar “upeti” sebagai jaminan untuk tidak (atau setidaknya menunda) digusur [10]. Pemberian serupa juga dilakukan oleh para PKL di sepanjang Jalan Tunjungan hingga Jalan Praban, Kota Surabaya [11]. Kesadaran atas identitas informal, yakni sebagai “pelanggar hukum” yang berada di luar hukum dan situasi tidak pasti, membuat Yang Informal rentan terhadap eksploitasi kuasa dan diskriminasi [12].

Di tataran keseharian, hal serupa juga kasat pada para pekerja kantoran di area Sudirman. Sebagai Yang Informal (sub-ordinat), warung-warung makan siang di balik “benteng” gedung kantor dianggap sudah seharusnya memberikan harga yang lebih murah. Hadirnya makan siang informal dengan “harga-harga informal” memungkinkan para pekerja formal di pencakar langit meraup penghematan bulanan yang signifikan. Dengan demikian, para informal pun harus bersaing di antara kelompok mereka sendiri untuk menjadi “yang paling sub-ordinat” melalui pemberian harga; memantaskan diri sebagai Informal-Terbaik bagi para pelancong makan siang.

Batas Sebagai Ruang Performatif

Bagaimana tepatnya batas dapat menjadi ruang fenomena dan selalu berada dalam proses menjadi? Singkatnya, kehadiran batas mengundang manusia untuk melakukan aksi, interaksi, dan inisiasi dalam menegosiasikan posisi mereka. Negosiasi ini menciptakan tarik-ulur terhadap keleluasaan batas. Tentunya pula, negosiasi tersebut terjadi pada batas itu sendiri—membuatnya menjadi “ruang ketiga” dalam arena sosial.

Menurut Pierre Bourdieu [13], arena-arena sosial (field) sama seperti panggung pementasan, dimana para aktor berebut sinar lampu sorot. Sayangnya, lampu tersebut eksklusif. Hanya orang-orang tertentu yang akan mendapatkannya berdasarkan modal (capital) yang mereka miliki. Dalam panggung pementasan, modal tersebut adalah talenta, peran, dan kostum. Dalam arena sosial seperti tiga kasus yang digunakan dalam tulisan ini, modal dapat berupa uang, strategi politik, dan akses kuasa yang dinavigasi. Tanpa mempertanyakan mengapa semua itu penting, para aktor hanya tahu bahwa mereka harus memenangkan posisi di bawah lampu sorot—disebut oleh Bourdieu sebagai doxa, yakni keyakinan yang diterima begitu saja dalam suatu kelompok sosial.

Bourdieu juga menjelaskan bahwa sosok juri yang akan menentukan nilai keberhargaan dari panggung dan modal para aktor dinamakan “habitus”, yakni sikap kecenderungan manusia secara tidak sadar terhadap lingkungannya. Habitus ditampakkan oleh laku (performa) keseharian, termasuk kebiasaan berkomunikasi, cara berpakaian, dan preferensi makanan. Ini semua bukan sekadar pilihan pribadi, tetapi juga hasil dari struktur sejarah yang tertanam. Habitus terjadi secara berulang, menjadi “praktik sosial”, sehingga akhirnya mempertegas atau menantang struktur [14].

Dalam cerita tentang batas, hierarki formal-informal adalah struktur yang mengalami penegasan dan penantangan tersebut. Sementara arena sosial ditampakkan pada perbatasan itu sendiri, sebuah ruang bagi terlaksananya perebutan posisi individu dan kelompok. Selaras dengan Bourdieu, struktur formal-informal dan ruang batas mendorong respon performatif manusia yang hidup di dalamnya. Maka, tampaklah bagaimana para pekerja kantor yang “menyeberang” untuk makan siang, warga bantaran yang mencari kepastian, dan PKL yang mempertahankan lapaknya.

Lewat performa demikian, batas menjadi hidup. Ia menjadi sebuah ruang dan dapat ditembus. Pada taraf inilah, Marsico [15] memperkenalkan istilah “membran sosial” (social membrane) untuk merujuk pada batas yang tidak hanya memisahkan tetapi juga memungkinkan perfomativitas, yang terdiri atas pertukaran antara identitas dan lingkungan sosial. Membran ini tidak kaku layaknya material beton, melainkan menyerupai filter yang akan memilah kemungkinan interaksi-interaksi untuk terjadi. Filter ini memungkinkan elemen-elemen (baik itu manusia, komoditas, aturan, dan nilai) keluar-masuk melintasi batas sambil mempertahankan integritas identitas kelompok atau individu.

Marsico dan Tateo [16] memberikan contoh dari membran sosial dalam laku-laku paling sederhana. Misalnya, dari kontak mata, seseorang sudah dapat memahami seberapa mudah suatu batas interaksi dapat ditembus. Lawan bicara yang menghindari kontak mata cenderung memperkuat batas dan secara halus mengasingkan. Begitupun pada pos penjagaan di pencakar langit Sudirman. Pendatang harus melalui tahap pengecekan dan pelaporan identitas. Kecurigaan akan muncul terhadap mereka yang berpenampilan “berbeda”; berkaos dan bersandal misalnya. Resepsionis yang interogatif dan screening keamanan menjadi ritualitas pembentukkan batas (border-making process) untuk memasuki Yang-Formal.

Perawatan batas ini juga sudah menjadi bagian dari habitus. Dalam contoh di suatu kampung atau komunitas misalnya, kerap kali penghuni lokal atau anggota tetap dalam ruang tersebut bertanya kepada pendatang baru: “orang mana?” Pertanyaan performatif demikian menyiratkan bahwa orang yang ditanyai adalah sosok baru yang asing. Identitas si pendatang sedang ditodong. Segala perbedaan antara “kita” dan “kamu” tengah diuji, mulai dari logat, warna kulit, gender, dan lain-lain. Adalah keputusan performatif si pendatang untuk menentukan apakah ia hendak menjadi satu bagian dengan kelompok baru tersebut, atau malah mempertegas perbedaan agar lebih mencolok. Manapun yang lebih menguntungkan.

Laku-Laku Performatif: Risalah Perlawanan dan Perawatan

Upaya “menjawab” pertanyaan demikian akan membawa manusia pada proses seleksi identitas yang organik dan kreatif. Ruang-ruang publik menjadi arena penentuan identitas, dimana para penyeberang batas perlu menentukan identitas mereka berdasarkan faktor-faktor makro seperti struktur masyarakat, kondisi sosio-ekonomi, latar kebudayaan, dan sejenisnya. Dengan demikian, batas yang performatif adalah batas yang tidak hanya berfungsi sebagai pemisah statis antara dua entitas, tetapi mengundang laku-laku penghuninya untuk mendefinisikan dan menegosiasikan identitas lewat interaksi sosial. Batas tidak sekadar ada secara objektif, melainkan terus diciptakan ulang melalui praktik yang mengafirmasi atau menantangnya.

Hal inilah yang tampak dalam tulisan Roanne [17]. Suatu waktu, kala tinggal di kampung kumuh bantaran kali Jakarta, dirinya sakit parah. Roanne pun memutuskan untuk pergi ke rumah sakit. Sebelum berangkat, ia bertanya-tanya alamat mana yang akan ia tulis kepada pihak rumah sakit? Apakah lokasi kampung kumuh yang sedang ia tinggali, atau berbohong dan menulis alamat yang umum ditinggali orang kaya Jakarta? Akhirnya ia memilih opsi kedua sebagai pilihan yang menguntungkan sekaligus meyakinkan bagi para petugas rumah sakit.

Diskresi performatif ini tak lepas dari doxa manusia Indonesia yang meyakini bahwa “bule” pastilah orang kaya yang superior. Begitupun habitus para pekerja rumah sakit yang dipengaruhi formalisme kapitalis, yakni mendahulukan pasien kaya daripada penduduk kampung kumuh. Tentunya, warga bantaran sungai telah mengetahui hal ini. Roanne mencatat cerita-cerita pahit yang mereka alami di rumah sakit. Tidak hanya penolakan, namun juga kejadian dibiarkannya seorang pasien akut di kamar belakang tanpa mendapatkan perawatan hingga akhirnya meninggal dunia. Dengan bergetar, mereka sampai-sampai memperingatkan Roanne, “rumah sakit itu berbahaya”.

Cerita tersebut menggambarkan seleksi identitas Roanne yang organik dan kreatif. Sebagai hasilnya, ia dapat dengan mudah memasuki arena formal rumah sakit sebagai pasien yang “diterima” dan dirawat dengan baik. Pengalaman ini menunjukkan bagaimana seleksi identitas, antara menjadi Yang Formal atau Yang Informal, baik sadar maupun tidak selalu dapat dinegosiasikan untuk membawa keuntungan lewat penyeberangan batas.

Laku melampaui batas terjadi secara kreatif dan organik bagi mereka yang menyeberanginya, termasuk juga dalam upaya warga bantaran untuk mempertahankan rumahnya dan mengakali skema kuasa tata kota [18]. Untuk tidak (atau menunda) digusur, warga menjalin relasi bawah-tanah dengan aparat formal dan menyetorkan “uang keamanan” secara periodik. Namun terkadang, upaya lintas batas tersebut tidak cukup untuk pada akhirnya menghentikan agenda pembangunan provinsi dan masuknya buldoser.

Dalam skenario demikian, warga terpaksa menyaksikan rumah semi-permanen mereka dihancurkan dan meninggalkan panggung informal mereka untuk sesaat. Lantas, pasca-penggusuran, (mantan) warga ini akan kembali ke reruntuhan kampung mereka, menyelamatkan material yang masih bagus, dan membawanya ke titik bantaran kali berbeda untuk membangun kembali rumah semi-permanen baru. Bahkan, dalam banyak kasus, rumah baru ini akan dibangun dengan material yang lebih mahal. Tujuannya untuk menerima kompensasi yang lebih besar dari pihak formal yang sewaktu-waktu akan kembali menggusur mereka. Saat ditanya Roanne, salah satu warga berkata “Kalau kita pasang marmer ini, besok ketika digusur lagi, ganti ruginya lebih banyak!” Tindakan sosial demikian dilakukan secara berulang, untuk secara performatif menantang dan mendefinisikan ulang batas yang ada.

Laku negosiasi lain ditampakkan lewat pembelian portofon (semacam handy talkie) [19]. Kepemilikan portofon—meski memakan biaya yang sama sekali tidak murah dan mengharuskan praktik hutang sana-sini—seorang warga biasa bisa menjadi seorang pahlawan lokal (elite) dalam sekejap, sebab portofon memungkinkan pemiliknya segera memperoleh informasi kapan banjir akan datang. Di sini, portofon menjadi alat untuk melangkahi batas stratifikasi di kampung, berbekal kapital kultural berupa rekognisi dan kekaguman.

Portofon menjadi relevan bagi sebuah kampung yang sudah terbiasa terkena banjir. Dipahami bila perkampungan mereka kecil dan semrawut, meskipun sudah tercatat ratusan kejadian konslet dan kebakaran. Tidak ada tempat lain yang akan menerima mereka secara terbuka dan terjangkau, sehingga performa pembangunan kembali rumah tidak akan mengenal kata berhenti. Para warga kampung dituntut untuk melintas batas setiap harinya untuk menjamin keberlanjutan mereka di kota Jakarta, setidaknya cukup hingga bisa membeli rumah yang layak suatu hari nanti.

Selain itu, perfomativitas juga ditemukan dalam ritual makan siang kantor. Tembok batas antara Gang Pelita dan pencakar langit Sudirman bukan hanya “benteng” arsitektur yang mati, tetapi juga menjadi ruang hidup. Pada pos penjagaan di dinding batas, terhembus nafas administratif dan praktik pengawasan. Tiap pendatang dari Gang Pelita harus melalui tahap pengecekan dan pelaporan identitas. Kecurigaan akan muncul terhadap mereka yang berpenampilan “berbeda”, berkaos dan bersandal misalnya. Resepsionis yang interogatif dan screening keamanan menjadi ritualitas pembentukkan batas (border-making process) untuk memasuki Yang-Formal.

Pada derajat yang lebih dalam, tampak bagaimana pekerja kantoran beradaptasi dengan batas. Mereka masuk ke ruang informal dengan tetap mengusung identitas formal: berpakaian kerja rapi; lanyard tergantung; dan tetap berkomunikasi dengan kolega dalam bahasa korporat. Namun, di Gang Pelita, mereka juga harus menyesuaikan diri dengan aturan informal yang berlaku: Membayar makanan dalam tunai; berbagi meja dengan pelanggan lain; dan berinteraksi dengan pedagang lewat bahasa yang lebih santai. Konformitas demikian menunjukkan bahwa batas tidak hanya memisahkan, tetapi juga mendorong performa adaptif di mana identitas pekerja kantoran dinegosiasikan sesuai dengan konteks di mana mereka berada.

Berbagai aksi performatif demikian—dalam merawat dan melampaui batas—berkelindan dan berlangsung sebagai satu kesatuan. Proses mental untuk melakukan negosiasi dan penyesuaian identitas untuk menembus membran sosial akan diupayakan setiap individu atau kelompok lewat caranya tersendiri. Cara-cara tersebut unik berdasarkan pengalaman, kelas sosial-ekonomi, dan modalitas yang mereka miliki. Pada akhir hari, penyekatan dan dikotomisasi kerja formal-informal hanya akan menunda proses penyeberangan batas yang niscaya terjadi.

Tanpa praktik-praktik demikian, baik batas pemukiman kumuh dan bangunan kantor tidak akan memiliki makna yang sama, karena batas itu sendiri baru beroperasi ketika ada tindakan yang mengukuhkannya. Dengan demikian, batas performatif adalah batas yang hanya bermakna ketika ada tindakan sosial yang memperkuat, menantang, atau mendefinisikannya kembali. Batas bukanlah sesuatu yang ada dengan sendirinya, melainkan diciptakan dalam proses interaksi sosial dan praktik sehari-hari. Inilah mengapa batas selalu bersifat dinamis—ia dibangun dengan keras dan mapan, namun dapat mencair kala tindakan performatif memungkinkan negosiasi ulang terhadap batas.

Tensegritas! Bukan Semata Tensi

Marsico & Tateo [20] membaca kelindan dalam ruang perbatasan dengan konsep “tensegritas”, singkatan dari tensional integrity atau kesatuan tensional. Konsep yang lahir dari koridor arsitektur dan biologi tersebut lantas diadaptasi dalam koridor humaniora, seperti psikologi, sosiologi, dan budaya. Kini, tensegritas digunakan untuk menjelaskan bagaimana struktur, baik fisik maupun abstrak, mempertahankan bentuk dan fungsinya melalui keseimbangan antara ketegangan (tension) yang saling menopang dan penyatuan (integrity) yang fleksibel.

Tensegritas pertama kali dikembangkan oleh Buckminster Fuller, seorang arsitek Amerika Serikat, untuk menunjukkan bagaimana struktur yang fleksibel dan ringan dapat memiliki daya padu yang kokoh jika komponennya bekerja dalam keseimbangan dan ketegangan. Dalam biologi, konsep serupa digunakan untuk menjelaskan bagaimana sel dan tubuh manusia mempertahankan bentuk dan stabilitas melalui jaringan otot dan tendon yang bekerja dalam ketegangan yang dinamis.

Dalam humaniora, tensegritas diadopsi untuk menjelaskan bagaimana identitas, sistem sosial, bahkan interaksi budaya tetap stabil meskipun berada dalam situasi tegang yang terus-menerus. Penjelasan demikian mematahkan pemahaman klasik ilmu sosial, seperti teori identitas dan fungsionalisme struktural, yang cenderung mendorong situasi harmonis atau homeostasis (keseimbangan statis). Pada pemahaman konvensional demikian, tensi dianggap sebagai masalah yang harus diatasi demi mencapai kesempurnaan equilibrium.

Dengan memahami tensegritas, dapat dipahami bahwa justru melalui perbatasan yang memproduksi tegangan-lah manusia dapat berkembang. Sebab pada dasarnya, diri manusia dan masyarakat memanglah tersusun oleh energi ketegangan dan upaya-upaya keseimbangan, bukan dalam stabilitas total itu sendiri. Artinya, ruang-ruang batas yang menciptakan ketegangan tidak harus diselesaikan, melainkan dipahami dalam keseimbangan dinamis yang justru memungkinkan pertumbuhan dan harmoni. Jika hanya ada tekanan dari luar tanpa tegangan, struktur akan runtuh. Sebaliknya, jika hanya ada tegangan tanpa kompresi yang mengontrol, maka sistem menjadi tidak terkendali. Dengan kata lain, batas tidak hanya memicu tekanan, tetapi juga memiliki mekanisme keseimbangan atau kelenturan agar tetap bertahan dan berfungsi.

Dengan menariknya kembali pada contoh empirik, dapat dipahami bahwa ritualitas “makan siang” adalah manifestasi tensegritas antara formalisme gedung kantor dan informalisme Gang Pelita. Makan siang bukanlah semata performa antagonisme (perlawanan), melainkan juga giat harmonis yang bertahan dan seimbang justru karena ketegangan yang dijaga. Dengan melewati pintu kecil menuju Gang Pelita, para pekerja formal tidak hanya sedang menyeberangi batas, tetapi juga menghidupi keseimbangan yang memungkinkan batas tersebut tetap ada dan berfungsi.

Jika benar-benar terjadi pemisahan total, misalnya larangan bagi pekerja kantoran untuk makan di Gang Pelita, maka batas itu akan rentan terhadap reaksi yang lebih destruktif. Sebaliknya, jika tidak ada batas sama sekali, misalnya dengan membuka kawasan perkantoran bagi semua orang, maka batas formal-informal akan hilang dan nilai mutualisme kultural antara kedua ruang akan tergerus. Yang terjadi dalam keseharian adalah kompromi yang performatif, di mana batas tetap ada tetapi terus dinegosiasikan melalui tindakan sosial.

Pada contoh kampung kumuh di bantaran sungai [21] dan PKL di trotoar jalanan Surabaya [22], aktor-aktor informal tidak hanya menjadi objek pasif yang menerima penggusuran atau kebijakan urban, tetapi juga aktor yang secara aktif menavigasi batas-batas sosial dan ekonomi mereka. Seperti pekerja kantoran yang melintasi batas formal-informal saat makan siang di Gang Pelita, warga kampung kumuh dan para PKL juga hidup dalam keseimbangan yang mirip dengan konsep tensegritas.

Mereka tidak menolak batas secara total, tetapi juga tidak tunduk sepenuhnya pada aturan formal yang menindas mereka. Sebaliknya, mereka menggunakan fleksibilitas dalam sistem tersebut untuk tetap bertahan dan bahkan mendapatkan keuntungan dari status informal mereka. Dalam hal ini, batas bukan sekadar sumber tensi atau konflik, tetapi turut menjadi arena individu dan kelompok menemukan cara beradaptasi, merumuskan identitas, dan mempertahankan keberlangsungan hidup di tengah ketidakpastian.

Khusus terkait PKL, penelitian lain [23] menemukan adanya kelindan erat antara PKL informal dengan pelaku usaha formal. Komoditas yang diperdagangkan oleh para pekerja jalanan berasal dari lorong-lorong pabrik industrial besar. Artinya, ada alur distribusi yang merembes masuk begitu jauh, dari pusat-pusat ekonomi besar hingga akar rumput yang dianggap begitu sub-ordinat. Keduanya, meski hidup dalam batas yang begitu tebal, justru menemukan keseimbangan tensegritas pada ruang-ruang trotoar dalam laku ekonomi.

Berbagai fenomena tersebut menunjukkan bahwa batas bukanlah penyebab daripada konflik antara dua entitas yang terpisah, tetapi justru keseimbangan antara tegangan dan integritas. Batas antara Gang Pelita dan kawasan perkantoran, begitupun penghuni pemukiman kumuh dan PKL yang harus taat pada estetika urban, bertahan bukan karena ia bebas dari tensi, melainkan karena adanya ketegangan yang terkendali. Baik pedagang di Gang Pelita, penghuni pemukiman kumuh, dan PKL, maupun pekerja kantoran, pengelola gedung, dan aktor-aktor penggusuran sama-sama berperan dalam menjaga keseimbangan sistem tensegritas. Semuanya berkolaborasi menjaga batas yang tetap ada sekaligus tetap dapat dilampaui secara teratur.

Epilog: Ajakan Melampaui Batas

Sepanjang tulisan ini, telah dipaparkan bagaimana batas bukan sekadar pemisah antara dua dunia, namun juga menjadi ruang yang memungkinkan interaksi, negosiasi, dan transformasi sosial. Batas antara formal-informal bukanlah garis mati yang mutlak, melainkan zona liminal di mana identitas dan relasi sosial terus dinegosiasikan secara performatif. Dari ritual makan siang pekerja kantoran di Gang Pelita hingga perjuangan warga pemukiman kumuh dan PKL, telah disaksikan bagaimana batas selalu memiliki poros fleksibilitas yang membuatnya tetap dinamis dan relevan dalam keseharian.

Manusia Indonesia telah lama hidup dengan keterampilan melampaui batas. Tidak hanya dalam arti fisik, tetapi juga dalam cara menavigasi hierarki sosial, ekonomi, dan budaya. Dalam kehidupan urban, para pekerja kantoran secara sadar atau tidak, turut merawat hubungan dengan ruang-ruang informal yang menopang keseharian mereka. Demikian pula, warga kampung kumuh dan PKL tidak sekadar menjadi bagian dari struktur yang tertindas, tetapi juga aktor yang secara aktif dihidupkan oleh celah dalam sistem untuk bertahan dan memperoleh ruang ekonomi mereka sendiri.

Praktik-praktik ini menegaskan bahwa yang disebut “informal” bukanlah semata antonim dari “formal”. Keduanya melekat dan saling berkelindan dalam sistem sosial yang lebih luas. Harus disadari, dikotomi, pertentangan, dan lebih-lebih stereotip antara formal dan informal adalah warisan kolonial yang membentuk tatanan hegemonik dan subordinasi. Sistem kolonial meracik formal-informal sebagai oposisi biner; antara ruang yang dianggap sah dan tertib, serta ruang yang dianggap tidak teratur dan harus dikendalikan. Pola inilah yang kerap bertahan hingga kini dalam struktur Indonesia modern, dari arsitektural, hermeneutik, hingga epistemik.

Dalam upaya membentuk masyarakat pasca-kolonial, diperlukan perawatan hubungan antara yang formal dan informal secara berkelanjutan. Perawatan demikian menuntut adanya kejujuran dalam memahami bagaimana batas-batas bekerja dalam kehidupan nyata. Diperlukan perspektif yang tidak lagi melihat Yang Informal sebagai sesuatu yang harus dihapus atau dinormalisasi secara paksa menjadi formal. Sebaliknya, yang dibutuhkan adalah pengakuan ia, Sang Informal, memiliki peran esensial dalam mendukung Sang Formal. Pendekatan demikian menjadi prasyarat bagi pintu selanjutnya, yakni perancangan kebijakan dan praktik tata kota yang lebih inklusif dan manusiawi.

Tulisan ini menjadi sebuah refleksi, juga lebih-lebih panggilan, akan pentingnya membangun arsitektur batas yang rendah hati—batas yang terbuka terhadap negosiasi dan tidak terlampau rigid dalam memisahkan ruang-ruang spasial, kultural, sosial. Ini berarti merancang tata kota dan tata sikap dengan mengakomodasi keberadaan Sang Informal sebagai bagian integral kehidupan, bukan sebagai gangguan yang harus dieliminasi. Adalah sebuah panggilan keadilan untuk merumuskan desain yang memungkinkan sinergi organik terhadap tensegritas bermasyarakat, antara formal dan informal—atau barangkali, sudah saatnya disebut sebagai “ekstra-formal”, sebagai satu hermeneutika sederhana menghidupi pasca-kolonialisme?

Tantangan terbesar bukanlah menghapus tensi batas, tetapi memahami bagaimana batas dapat dikelola dengan cara yang lebih adil dan berkelanjutan. Untuk itu, manusia pasca-kolonial Indonesia diajak untuk tidak hanya menjadi perawat atau pelintas batas, tetapi juga menjadi arsitek batas itu sendiri. Sebuah ajakan yang mengundang pembangunan ruang-ruang yang lebih terbuka, fleksibel, dan berdaya guna bagi semua. Sebab pada akhirnya, yang benar-benar membatasi identitas diri bukanlah benteng atau tembok, melainkan pemahaman dan laku keseharian atas batas.

[1] Van Voorst, R. (2018). Tempat Terbaik di Dunia. Jakarta: Marjin Kiri

[2] Alisjahbana. (2006). Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan. Surabaya: ITS Press.

[3] Marsico, G., & Varzi, A. C. (2016). Psychological and social borders: Regulating relationships. Psychology As The Science of Human Being, Springer International Publishing, hlm. 327–335.

[4] Ibid.

[5] Varley, A. (2013). Postcolonialising informality? Environment and Planning D: Society and Space, 31(1), hlm. 4–22.

[6] Budiman, H. (2020). Sudah Senja di Jakarta: Ideologi, Kebijakan Publik, Politik, dan Ruang Ibu Kota. Dalam Budiman H., Jakarta: Narasi Identitas Nasional,, Modernitas, dan Ibu Kota Baru (hlm. 1–96). Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

[7] Varley, A. op cit.

[8] Roberts, J. L. (2020). Displacement, Encroachment, and Settlement: Interrogating kyu in Peri-Urban Yangon. Journal of City & Society, 32(2), hlm. 421–435.

[9] Guinness, P. (2016). Land and housing security for the urban poor. Land and Development in Indonesia: Searching for the People’s Sovereignty, 206-226.

[10] Van Voorst, R. op cit.

[11] Alisjahbana. op cit.

[12] Irawaty, D. (2018). Jakarta’s Kampungs: Their History and Contested Future. UCLA. ProQuest.

[13] Grenfell, M. (2022). Bourdieu’s Metanoia: Seeing the Social World Anew. New York: Routledge.

[14] Ibid.

[15] Marsico, G. (2018). Development and Education as Crossing Sociocultural Boundaries. Dalam Rosa A. & Valsiner J., The Cambridge Handbook of Sociocultural Psychology (hlm. 302–316). Cambridge: Cambridge University Press.

[16] Marsico, G., & Tateo, L. (2017). Borders, Tensegrity and Development in Dialogue. Integrative Psychological & Behavioral Science, 51(4), hlm. 536–556.

[17] Van Voorst, R. op cit.

[18] Kluttz, D.N., Fligstein, N. (2016). Varieties of Sociological Field Theory. In: Abrutyn, S. (eds) Handbook of Contemporary Sociological Theory. Handbooks of Sociology and Social Research. Springer, Cham.

[19] Van Voorst, R. op cit.

[20] Marsico & Tateo. op cit.

[21] Van Voorst, R. op cit.

[22] Alisjahbana. op cit.

[23] Suharto, E. (2010). Profile and Dynamics of the Urban Informal Sector in Indonesia: A Study of Street Traders in Bandung. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing.

Josef Christofer Benedict

Kristoforus Lintang Mahadewa

Lintang adalah asisten riset di Center for Indigenous and Cultural Psychology (CICP) di Fakultas Psikologi, Universitas Gadjah Mada. Ketertarikannya saat ini berada di topik psikologi budaya dan sosial yang meliputi hubungan antar-kelompok, identitas, dan marginalisasi, termasuk menulis meta-belief pada komunitas migran sebagai pengungsi internal.